山の上の観覧車はここからだと指輪みたいで、わたしはその景色がひそかに好きで、稜線に刺した指輪がちんまり光ってるみたいっていうか、小さく見えてる観覧車、さほど遠くもない山の上のそこの古い遊園地に、わたしもう何年も行ってない、寂れていていつ潰れるかわからないって噂だけど、時々長めに指輪の観覧車を眺める時には、確かにゆっくりゆっくり動いてるなってわかる、だからわたしがひそかに好きなこの景色は、まだ当面なくなったりしないだろうきっとって、思ってる。

ここはあまり誇らしくはない田舎で、起こる事柄はいつも少し侘しいを纏っているような、そう思う人がいても特に責める気にはならないっていうかそういう場所で、あの観覧車が誰かに笑われているのだとしても別にまあ、そんなもんかなとは思う。誰にも話したことはないんだわたしの、山の指輪への想いは。

今年、祖父、母、犬と、立て続けに家族が死んで、でもなぜかわたしは案外平気で、食うも寝るも喋るも整って乱れず、だけど今日はずっと続けてた犬の散歩の余韻で不意に一人で散歩に出ちゃったりする、するとわたしがわたしを散歩させてるって感じがしてそれがけっこう変だなって、変なのって思いながら歩き続けてたら出たのは夕方だったのに気付いたらもう、真っ暗になってた。

風だ。真っ暗。木々ざわざわ。わたしはなぜか思って急に怒涛に、わたしは人生の大切な何かをどこかで間違えたんだそしてそれは取り返しが付かないんだもう終わりだ、と1秒で思って、いや別にそんなことないか単なるこれっぽちの暮らしが今までもこれからも淡々と続くだけなんだ、と1秒で戻って、3秒目にぽかんと、山の上を見た。

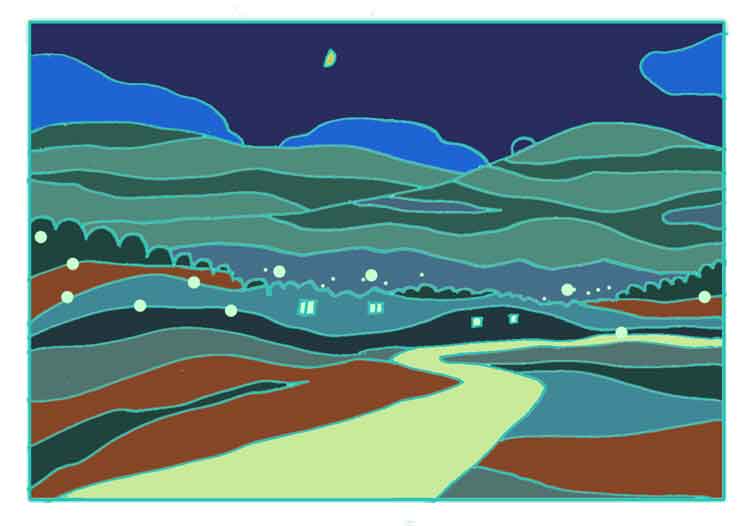

雲はまばら、半月の少し手間くらいの月が出てる、その下の山の稜線に観覧車の輪郭が見えた。

それがいつもの場所の観覧車なのに思いがけなくて、へえそうだっけ夜にも見えるんだっけな、でもなにかおかしい、なにがおかしいんだろう、なんだろうおかしいんだ、山の上の観覧車を見つめながらわたしは考え続けた。

あれ?観覧車、回ってる。時計を見ると、夜の11時だった。風だ。よろめいて、あれ?随分長く散歩をしたものだ、そうだわたしは馬鹿みたいにこんなに長く歩き回って、ここって一体どこだっけ?いやあれ?とっくに閉園時間の筈なのに観覧車が回ってるなんておかしい、風だ、風じゃない目眩だ、これは目眩だ、なにか変なんだ。

よくよく辺りを見回すと、ここは家から遠くない、よく犬を遊ばせていた空き地で、わたしは多分何時間も近所をただぐるぐる歩き回っていた、そうそれで、山の上の観覧車はここからだと指輪みたいな筈なのに、いつもより大きい?観覧車大きくないか、ひとまわりか、ふたまわりか、大きいんだあの観覧車、そして夜中なのに回ってて、おかしいんだ。

風だ。よろめいて、わたしは吐いた。気持ち悪い。風だ。もう一度吐いて、もう一度吐いて、わたしは全部了解した。幽霊でしょう。あれは観覧車の幽霊なんでしょう。異界のものなんだ。だって変だもの。それに感じる。観覧車の描いている円は、穴、あれは異界に続く穴なんだ。こっちを見ている。

わかるよ。祖父と母と犬の仕業に違いない。わたしがひそかに死にかけていたから、そう、わたしがひそかに好きな観覧車を通じてなら、なんとか語りかけられるかもと、祖父と母と犬があの世で頑張った、すごく頑張ったんだと思う、穴からなにかを伝えようとしている、きっとそういうことなんだでも、全然なんだかわからない、変だってことしかわたしには伝わらない、ただの遠くのおっかない穴でしかない、いやあれ?違う待てよ。そうか。

そうか、わたしはひそかに死にかけていたのか。口の中がすっぱい。家族が立て続けに死んで、受け止めたようで無理で、それでだから、穴は伝えてるんだ、「自分で気付いてないだろうが、食うも寝るも喋るも整って乱れなくても、お前はひそかに死にかけているよ」って。

不意に、背中の記憶が蘇る。誰かがわたしの背中をなでていた、昨日の夜だ、ということは父だ、そうだ居間でテレビを見たまま眠ったんだった。眠りながら泣いていたような、覚えてない、わからない思い出せない、できると思った、悲しいことは置いて進んでいけると思った、ないことのようにして、でも難しいのかな、そうなの?ねえ観覧車、聞こえますか。みんな、聞こえますか。

返事のかわりか、夜空にゲップみたいな品のない音が響くと、月が雲に隠れ、辺りが一層暗くなって、山の稜線に観覧車が見つけられくなった。異界の穴は閉じたのだろう。スマホを見れば数時間前からの父からの、無数の着信履歴があって、なぜ着信音が聞こえなかったのか、わたしは今正気なんだろうか。もう風は吹いていない。

わたしは両手を広げて片足で立ってみた。ふらふらするのを堪えながら、山の方に向けて叫んだ。

「悲しい悲しい悲しい悲しい」

そうだわかってる。祖父も母も犬も、そして観覧車も、もうこの世にはいないんだ。いないのに、まだいるかのようにして、生きていってはいけないんだ。ただ単なるこれっぽっちの暮らしが今までもこれからも続くだけ、だけど、悲しい悲しい悲しい悲しいと、みっともなく叫ばなければだめなんだ、恥ずかしいならこんな風に、誰も見ていないところでいいから。大声に驚いている喉が、落ち着いたら、父に電話をかけよう。わたしは両足で立って、ゆっくりと呼吸し、そして帰路についた。